Durch die industrielle Revolution verspürten die Städte einen stetigen Bevölkerungszuwachs, der sich zunehmend auf die gesundheitliche Versorgung auswirkte. Fehlende finanzielle Mittel, schlechte hygienische Bedingungen, Mangelernährung und Tuberkulose zählten zu den häufigsten Ursachen an Fehlbildungen. Dazu kamen zahlreiche körperliche Versehrtheiten.

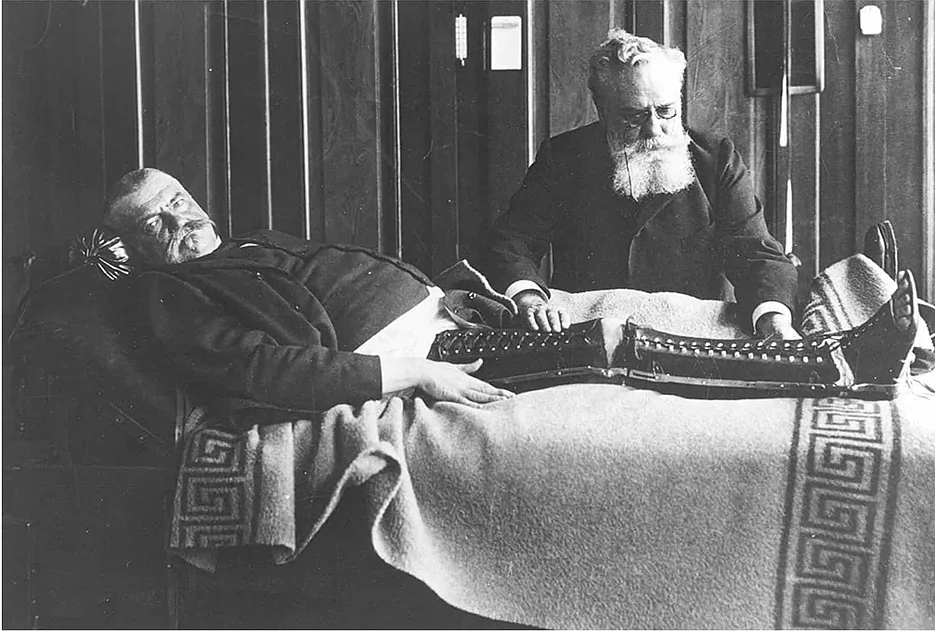

Um diese Missstände auszugleichen, versuchten interessierte, mechanisch begabte Laien durch orthopädische Eingriffe der Bevölkerung zu helfen. Diese kamen oftmals aus dem Bereich des Instrumentenbaus oder dem Schreinerhandwerk.

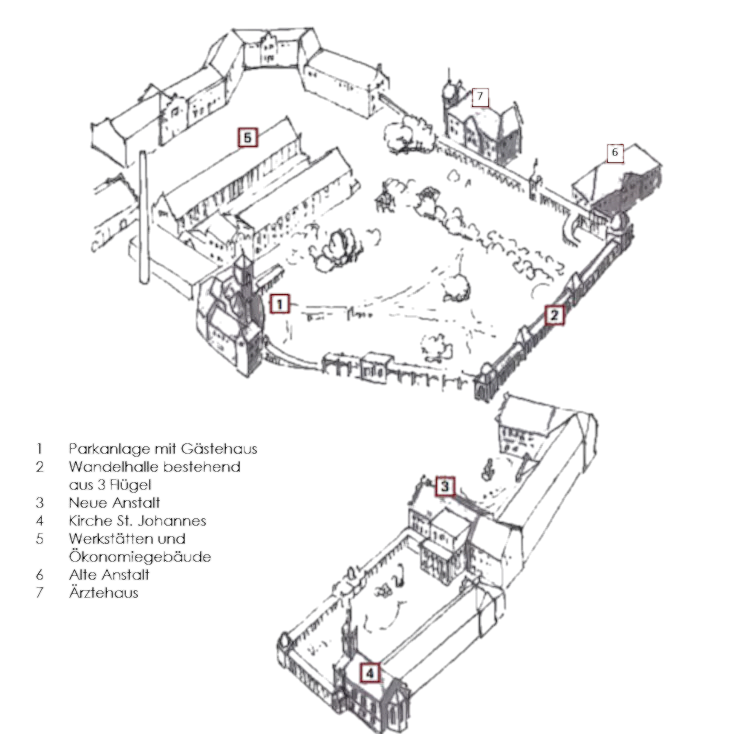

Die erste deutsche orthopädische Heilstädte gründete Johann Heine in Würzburg. Es folgten zahlreiche weitere Neuanstalten.

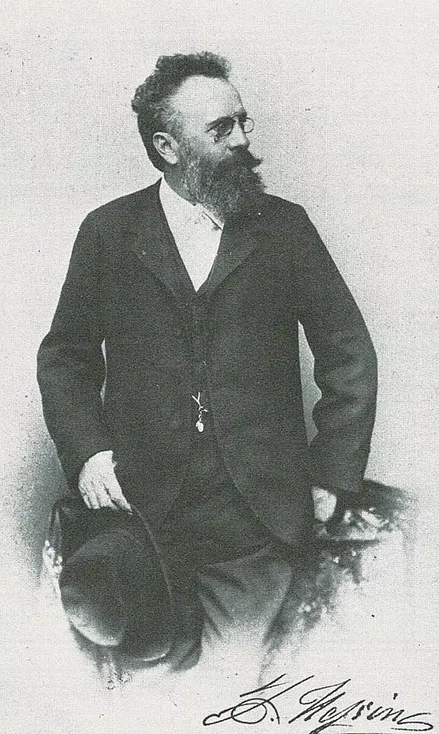

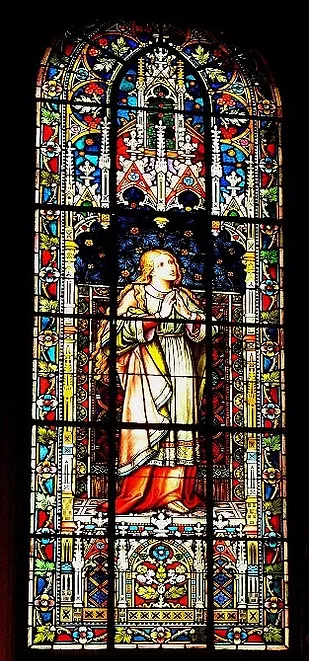

Als Inspiration der heutigen Hessing Klinik könnte die Armenheilanstalt in Stuttgart in Betracht gezogen werden. Der Gründer Friedrich Hessing absolvierte dort eine Weiterbildung als Harmoniumbauer. Erste Verbindungen dienten ihm später zur Gründung einer eigenen Heilanstalt in Augsburg.