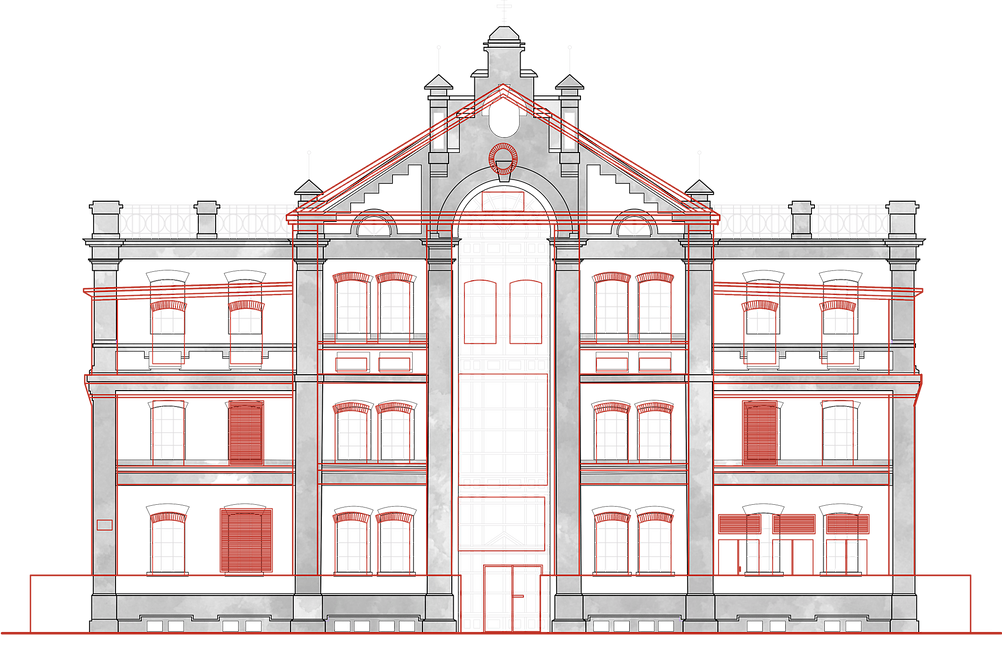

Sortiergebäude der AKS

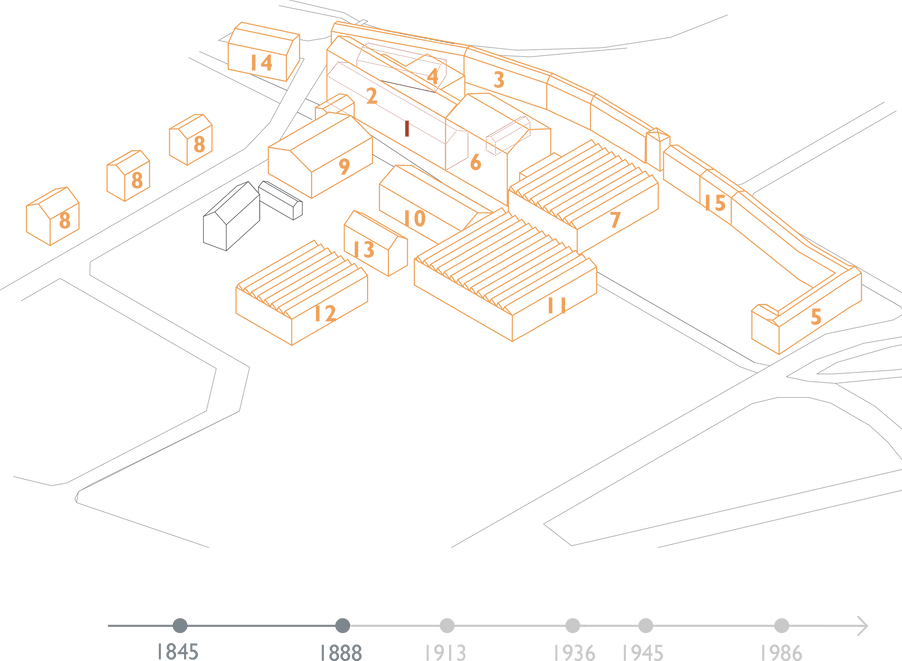

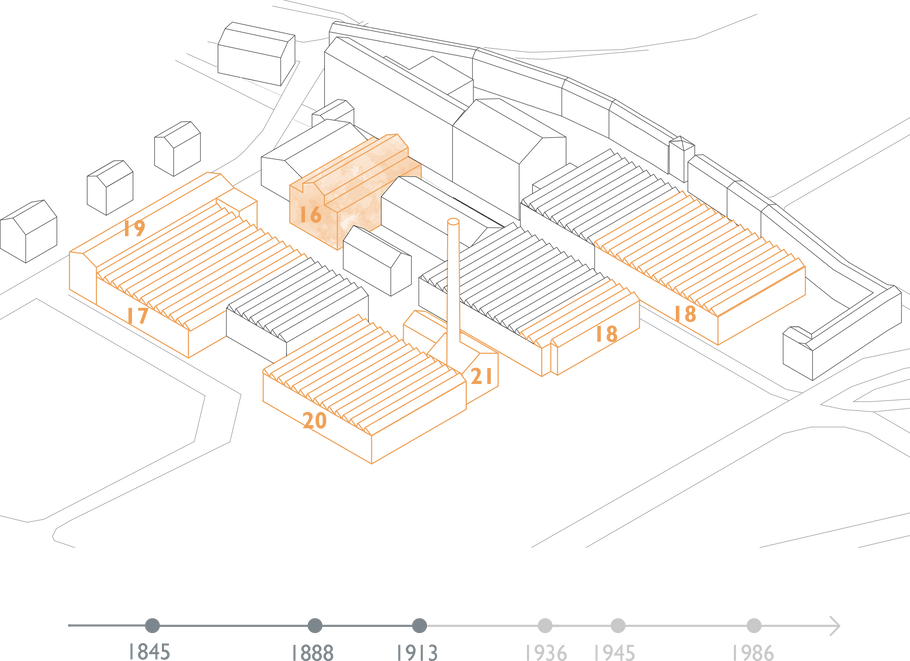

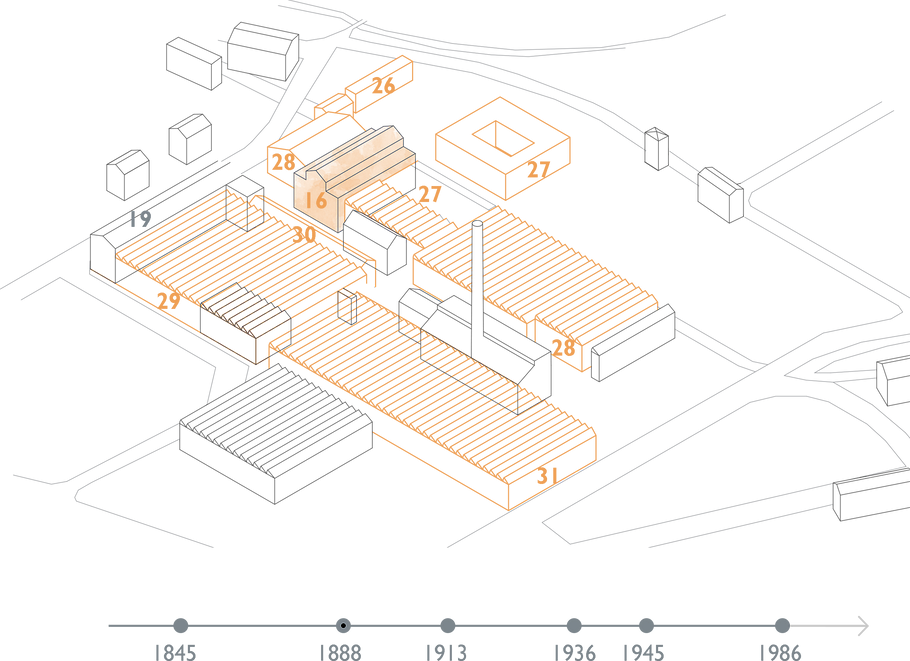

Das Sortiergebäude der Kammgarn-Spinnerei Augsburg wurde 1889/90 von Jean Keller im Stil der Neorenaissance geplant. Das Gebäude befindet sich auf dem Areal der Kammgarn-Spinnerei im heutigen Textilviertel in Augsburg, leider hat es seit der Stilllegung der AKS keine Funktion mehr gefunden, bis es von uns als „virtueller Ausstellungsraum“ für die Hommage an Jean Keller ausgewählt wurde.